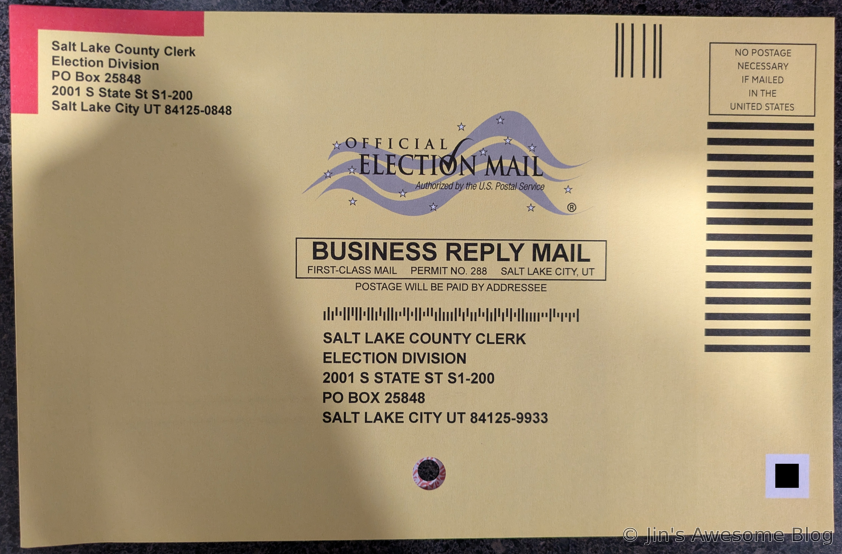

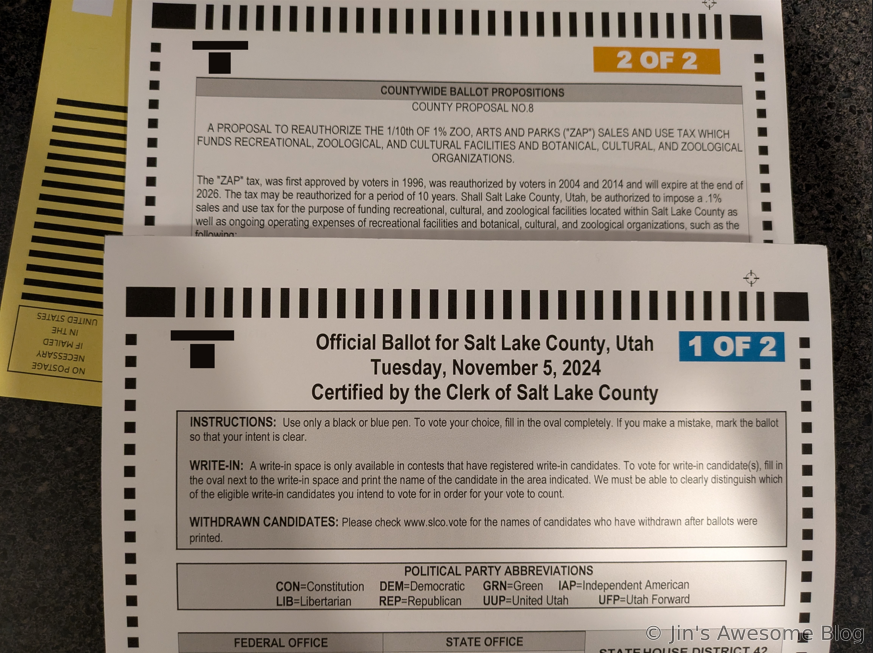

美國總統大選在即,由於先生居住的州實施通訊投票,最近也收到了投票信件(official election mail),裡面其實很簡單,就只是聯邦和地方選舉的投票單。投票單上面關於候選人的項目也很簡單,只有分成不同頭銜,也就是這些候選人要選什麼、候選人的所屬政黨和名字,然後一些注意事項,比如說教你要怎麼填寫選票、選票上的write-in是做什麼用的等等。另一張則是關於州法的一些條文新增,詢問選舉人同不同意,會讓我聯想到地方的公投。

關於美國的選舉制度、和我國選舉制度的比較、利與弊、名詞解釋等等已經有很多資料可以查詢,所以我並無意討論這些。但我想分享的是對於投票單設計的想法和臺灣的差別。美國各州的投票單設計其實也有些差異,並非像臺灣是全國一致,所以這邊僅能以所在的州為例。老實說,我第一眼看到這麼簡單的設計,還真是有些傻眼。對我而言,臺灣的選舉公報、投票通知單和投票單還是比較友善便民。

首先,最大的不同就是找不到候選人的政見。誠然,臺灣有選舉公報,所以選舉公報都會羅列各候選人的主張供選民參考,但這邊的是「投票單」,所以也就沒有政見供瀏覽,此時,我就又有另一個想法,那麼為何不另外有份像臺灣的選舉公報羅列候選人的政見呢?結果,我先生說:「可能人太多,這樣太浪費紙了,上網查就可以了。」聽到這裡我還真是傻眼,其他的浪費似乎沒很在意,居然會在意浪費在這種大事?我還真是不能理解。我回說:「那麼至少可以有個大綱啊!要不也可以在投票單上面多列一些資訊,比如說到哪個網站可以查看候選人的政見。」畢竟,我相信大部分的選民都很懶的,就算列出來都不一定會閱讀和思考了,更何況是叫選民「主動」作功課呢?此外,應該還是要考慮到不少較有年紀的選民不會或不想上網看一堆政見吧!而年輕族群雖然普遍會上網,但有可能根本就不想花時間上網看政見吧!如果不清楚這些候選人的主張,到底要怎麼投票呢?以總統候選人為例,除了主要的總統候選人,因為較常出現在媒體,且選民知道所屬政黨,大概會依此推論其政見,但如此說來其他黨的候選人不就沒啥希望了嗎?地方選舉的候選人就更不用說了,對我而言,根本就不知道投下這票的理由在哪。誠然,對於政策討論等等不能只是投票日前一天才關注或匆匆討論,但可能也很多人只有拿到投票單才想知道候選人的政見呢!我不禁想,大部分的人是否還是一樣以政黨為主要依據呢?候選人都希望選民踴躍投票,想要踴躍投票就要先感興趣,我在想如果投票單在小地方有這些改善,是不是也會提高選民投票意願呢?

其次,投票單上面沒有任何人的照片。臺灣不只選舉公報有候選人的照片,選舉票也有。照片會很重要嗎?個人覺得有照片可以看候選人到底是哪位也不錯,能把名字和長相配對起來,日後看到也知道誰是誰,選舉投票雖然不是相親,但有時候投票似乎也有點像相親。當我看了這邊的投票單,我才知道不只兩組總統候選人,然而,其他組候選人的曝光率太低了,有的可能也沒聽過,更不用說知道他們長怎樣,即使沒投票權的我也是很好奇他們是誰呢?那麼為什麼這邊的投票單沒有照片呢?是因為他們覺得不能靠臉吃飯?還是覺得放照片會有先入為主的第一印象?還是覺得知道長相不是很重要呢?因此,沒有照片的選票對我而言,也是另一個有趣的觀察點。

接著,他們的選票有點像電腦考試作答,找到你想選的候選人,並在名字前劃記。但臺灣的投票單不只有名字,最重要的是有號碼,所以如果是目不識丁的人也可以從號碼投票,甚至可能很多人都直接找到該號碼把章蓋下去。個人覺得有號碼也頗方便的,有時候名字可能看得眼花撩亂,不如直接看號碼比較快一些。尤其投票單設計上也不像臺灣的字體比較大一些,顏色對比也比較明顯,比如說臺灣的投票單會有粉紅色、黃色的底,黑色的粗體字,視覺上還是比較明顯舒服,所以臺灣的還是比較友善。也因為臺灣的候選人組別有號碼,所以才有這麼多關於號碼的有趣諧音,一方面也幫助選民記住自己,不要投錯人。

總體而言,臺灣有選舉公報詳列候選人的個人基本資料,比如出生日期、性別、出生地、學經歷等,也有說明選舉目的、注意事項等,還有選舉通知單跟投票人提醒投票時間、地點、選舉種類和注意事項。接著投票日當天就是單純的投票單,投票單清楚地印出候選人號碼、相片、所屬政黨,不同的選舉種類還有不同的顏色。反觀該州的投票,就是單純的投票單,沒有提供其他詳細的資訊,也沒有這麼多采多姿,設計上面就是很簡單,單純的黑白和說明,附上另一張簡單的投票說明和教學,教你怎麼通訊投票,或者你也可以選舉日當天投到票匭,所以也有這些相關資訊。另外,還有一張有趣的”I VOTED”貼紙,各州的設計都不同。

因為選舉制度和文化的不同,可以想見在設計上也有不同的考量。也許對美國人而言已經習慣了,但是,個人還是比較喜歡臺灣對於選舉公報、投票通知單和投票單的設計,相較之下還是比較簡單易懂、有趣、友善呢!